内标法是一种通过使用内标物对实验的所有误差进行整体校正的定量方法。由于标准加入法操作复杂,实验量较大,因此很少应用在实际定量当中。

事实上,内标法才是被认为定量最准确的方法。因为在默认外标物和内标物的化学性质一样的情况下,在前处理中加入内标物,就可以不额外添加外标。同时校正回收率和基质效应,且不用考虑本底值对标准曲线的影响,只使用纯溶剂配制标准曲线,便可以对不同基质的样品进行定量计算,另外也能保证结果不受环境中污染物带入值的影响。

一般内标物都是使用同位素物质,但一些化合物的内标物比较昂贵,检测成本太高,因此很多文献中也会使用结构相似的物质作为内标物。但这种方法是很具争议的。

举个例子:待测物A和B是同分异构体,B有对应的同位素内标物B’,那A是否也能用内标物B’作为自己的内标物定量呢?

如果要做到准确定量,那么答案是否定的。因为A和B哪怕是同分异构体(除手性异构,其他异构化学性质都是不一样的),这就与内标法使用的前提相违背了。

既然连同分异构体化学性质都不一样,类似物还会一样吗?

就算化学性质一样,A和B的出峰时间也会不一样,越迟出峰的化合物,受到基质效应的影响是越弱的,所以这样定量显然是不准确的。

另外,对于一些含有天然同位素较多的物质,例如含Cl的化合物,很可能会有一部分外标物的质荷比和内标物的质荷比是重叠的,这种情况内标法显然不适用。

说到这里,我们可以提出一个问题,那是不是只要使用同位素内标去测定天然同位素不多的物质就可以放心用内标法了?

答案可能还是会让我们失望。确实这种情况是最普遍的,所以也是很多人会忽视的一点。不知道大家有没有想过一个问题,内标法往往是应用于质谱分析的,然后在质谱离子化及碎裂的过程中,物质所发生的变化主要不是由化学性质引起的,而是物理变化。换句话说,就算外标物和内标物化学性质相同,在前处理过程中受到的损失相同,但是在离子源中受到的基质效应影响有可能是不一样的。

作者曾经做过一个对比实验,分别用纯溶剂和基质溶液配制含有同位素内标物的曲线,结果发现使用纯溶剂配制的曲线斜率居然比基质液配制的曲线斜率低了3倍多。

要知道内标法的优点就是无论什么样品都可以使用纯溶剂配制曲线。因为就算外标物损失或者受基质效应影响,内标物也会一同受到同等程度的影响,从而校正回来。按理说斜率应该是不变的,就算有差异也不至于这么大。当时作者的认知也确实被刷新了,也就是说尽管内外标物都受到了基质效应的影响,但内标物受到的影响竟然是外标物的3倍之多。

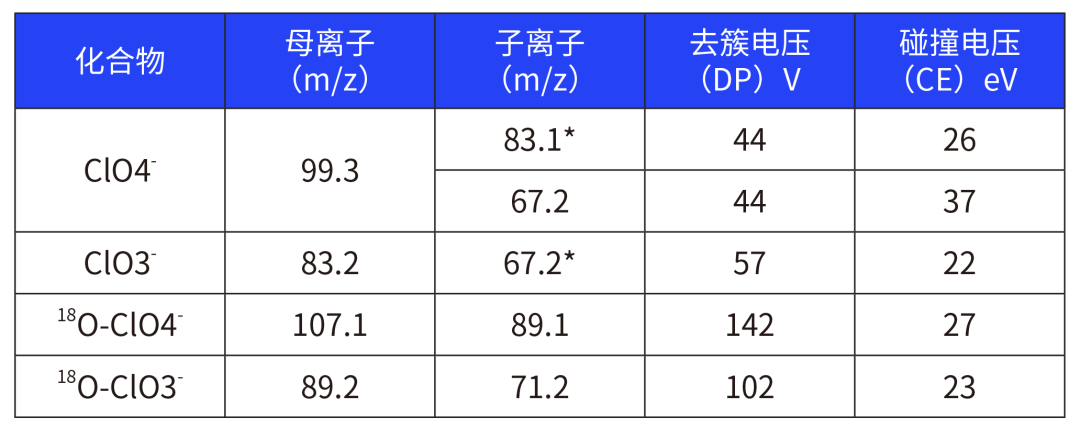

再举一个例子:从下表可以看到,这个是高氯酸盐和氯酸盐的质谱参数,数据是用标准溶液推导的,即没有基质效应影响。

由于同位素O的质量数为18,因此从母离子可以看到高氯酸同位素要比高氯酸质量多8,氯酸同位素要比氯酸多6,这没有问题。但从子离子可以看到,高氯酸同位素与高氯酸的子离子质荷比相差了6,也就是说高氯酸碎裂时候会丢失一个O原子,氯酸与其同位素质荷比相差了4,估计碎裂原理也是一样的。

但值得注意的是,除了高氯酸能找到两个响应较高的子离子碎片外,其余3种化合物都只有一个碎片,就算是高氯酸同位素也没能产生89.1以外的其他碎片(不是不列出,而是响应太低),这就说明高氯酸与其同位素,还有氯酸的质谱行为是存在一定的差异的。

总的来说,要做到内标法准确定量,作者建议最好还是要使用基质液配制内标曲线,并且不能以同分异构体或者类似物作为内标物,同时还需要注意天然同位素含量的影响。因此,在选择定量方法前,我们对基质、检测器、实验原理、待测化合物结构等方面的了解是必不可少的。