衍生反应是一种前处理过程中经常会用到的处理方法,其目的主要在于增加检测器的响应强度、增加目标物色谱保留、改变极性使其更容易提取或与杂质分离等。但对于不同的目标物结构和性质,不同的前处理方法以及不同的检测器,具体使用什么样的衍生方法或者到底该不该使用衍生方法,这是一个非常有难度且值得探讨的问题。

因此,作者根据自己实验过程中所遇到的问题及使用过的衍生方法的原理进行了一些总结,希望能扩大衍生反应在前处理中的应用。

针对羟基类物质,如甲醇、乙醇等。可采取甲基化降低极性,使其与水溶性杂质分离。常用甲基化试剂为碘甲烷和硫酸二甲酯,反应条件为强碱性。

反应条件:常温下加入0.5mL氢氧化钠溶液(4mol/L),充分振摇后,静置15min,加入0.5mL碘甲烷漩涡振摇10min。

反应原理:—OH与OH反应生成—ONa和H2O,再与CH3I反应,生成—OCH3和NaI。

缺点:目标物在强碱性环境下要稳定,且羟基特性要明显。

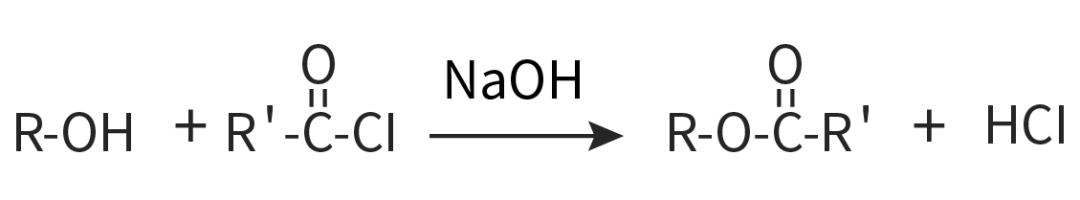

针对羟基、氨基类物质,如烷基胺、生物胺、甾醇等。酰胺化可降低极性,除降低极性外,根据分析需要,对氨基类物质与酰氯进行反应可引入具有某些特征的基团,如苯环等。

反应条件:加入0.4%氯甲酸苄酯和1%碳酸钠溶液各5mL,60℃条件下水浴2h。

反应原理:—OH或—NH2、—NH—与RCO—Cl反应,生成RCO—NH—和HCl,因此该反应在弱碱性条件下进行可加速反应,且根据需要可选择引入相应的R基(如具有紫外或荧光吸收的基团)。

(此反应较复杂,反应催化条件较多,只举一例)

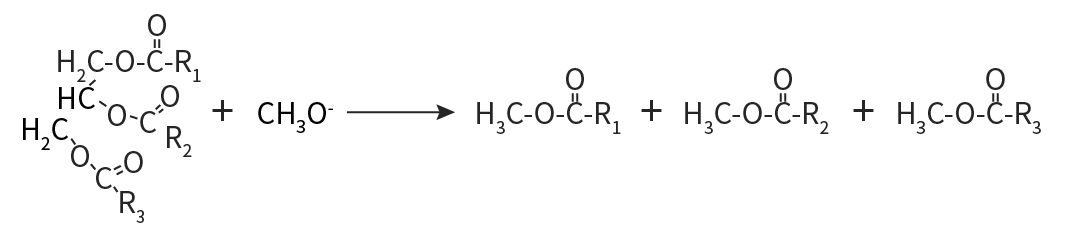

针对酸类物质的不同酯形态,如脂肪酸。用KOCH3的甲醇或KOR和ROH进行酯交换,可将酸类物质转化成同一个形态(甲酯化)。用ROH进行酯交换反应可以根据分析需要引入R基。

反应条件:加入10%乙酰氯-甲醇溶液5mL,60℃条件下水浴2h。

反应原理:R1CO—OR2与CH3O反应生成R1CO—OCH3和R2OH。

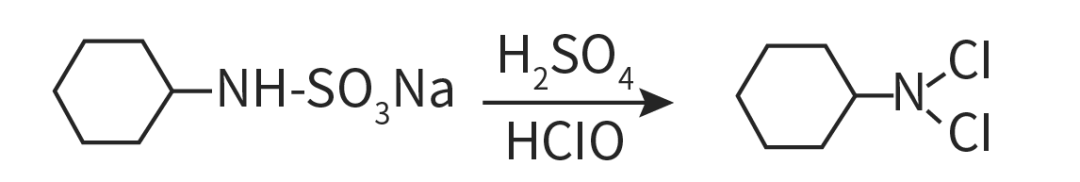

这类反应在实际测定中使用较少,如甜蜜素、烷基胺。根据经验,当待测目标物没有共轭结构的情况下,引入卤素基团可以使化合物具有一定的紫外吸收。使用卤素取代不同基团的反应较多,因此只举分析测试中所使用到的实例。

反应条件:加入5mL 50%硫酸,5mL次氯酸钠(有效氯15%~20%),常温反应5min。

反应原理:—NH—R或—NR2在强酸(氧化性)情况下,与次氯酸反应,生成N—Cl键,该基团具有一定的紫外吸收。

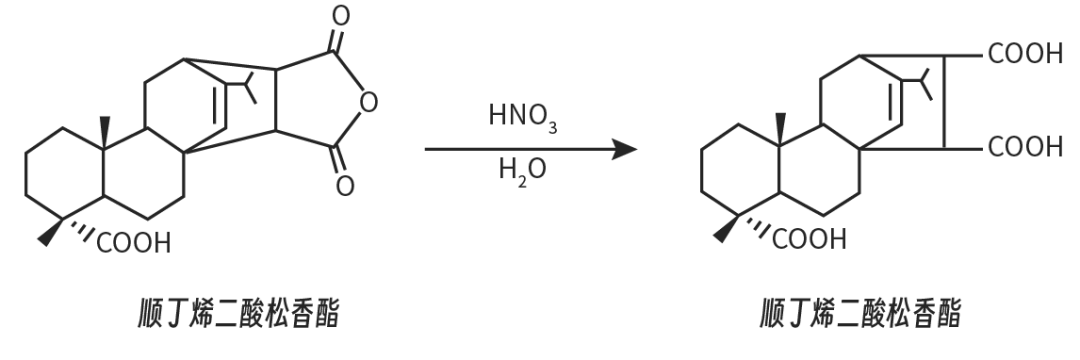

适用于苯甲酸酐、马来酸酐等。对于不含容易离子化基团的化合物,在质谱中的测定往往是比较难的,由于原来的结构没有可离子化的位点或响应较低,因此方法的整体灵敏度也会较低。通过简单的酸水解可使其还原成亲电性较强的羧基,从而提高响应。

反应条件:加入3mL浓度为10%硝酸,60℃条件下水浴3h。

反应原理:

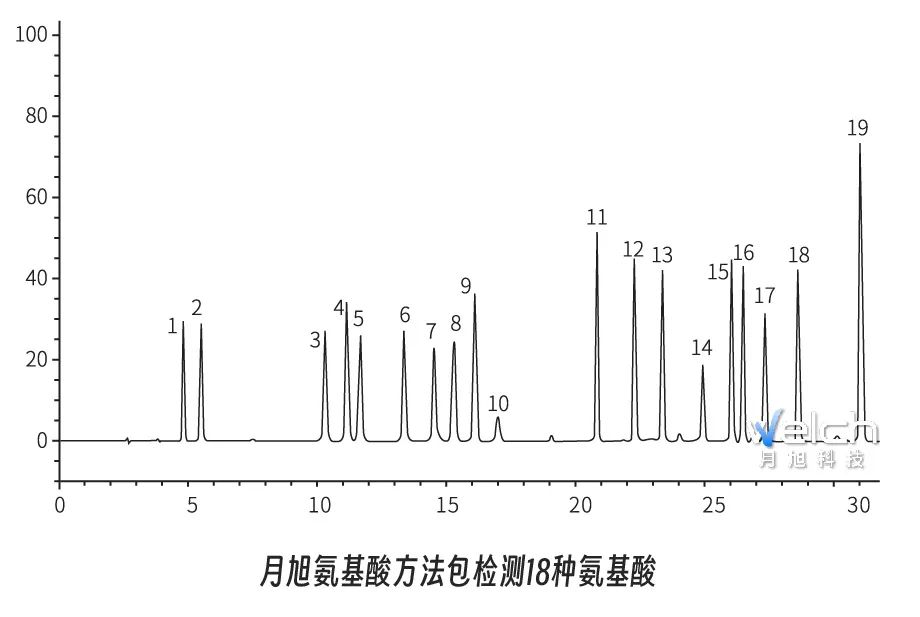

由于氨基酸水溶性较强,且对紫外光没有吸收,因此通过衍生可引入苯环等共轭结构基团。不仅在结构上可以降低极性,增加色谱保留,同时在260nm处可获得最大吸收。

反应条件:将氨基酸溶于含60%吡啶及适量异硫氰酸苯酯的水溶液中,在40°C条件下水浴1h。

反应原理:异硫氰酸苯酯 (PITC) 与氨基酸生成苯基乙内酰硫脲衍生物,即PTH-氨基酸。

总结:

除了上述的衍生原理,还有硅烷化反应,醛和苯肼的腙化反应等,都是常用到的衍生反应。要使用衍生反应:

我们首先需要明确衍生的目的,其中包括化合物的稳定性(是否能承受反应条件)、需要引入的基团、极性的改变、色谱行为的优化等等。

其次还需要注意基团的活泼程度,选择对应的反应类型,并优化反应条件以得到最优响应。具体问题还是需要具体分析,使用衍生处理,其目的始终是为了做最少的事,实现最优的结果,千万不要为了衍生而衍生,这样就把测定的意义本末倒置了。