色谱图是分析测试实验员每天都会看到的,其中承载的信息不只有峰面积和峰形,还有峰宽、半峰宽、拖尾因子、分离度、理论塔板数等。

从刚接触这个行业的时候,作者就在思考一个问题,我们都知道峰的形状有高有矮,有胖有瘦,有前延也有拖尾,这些形状的改变都是因为目标物在色谱柱中扩散所导致的。

但为什么最终在色谱图表现出来的是“峰”的形状,而不是其他的呢?

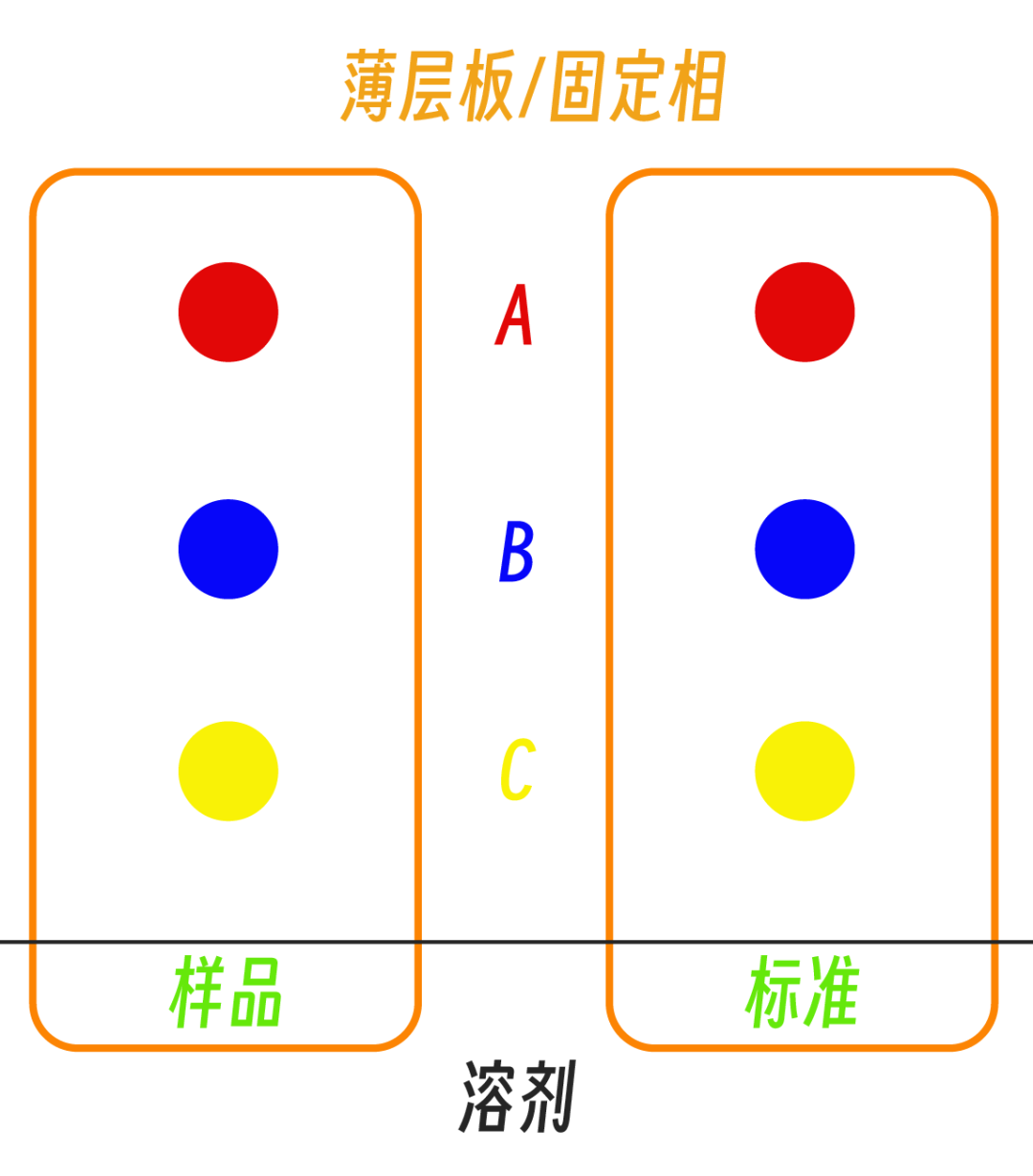

不知道大家是否做过一个叶子色素的分离实验,就是在塑料板上面涂一层聚酰胺粉,等凝固后,在下端大概四分之一的位置点上捣碎叶子之后得到的汁液,随后将整块板斜放入无水乙醇中,如下图。随着无水乙醇“往上爬”,汁液中不同的色素点开始分离并随着移动中心往四周扩散。没错,这就是最原始的色谱原理。

我们可以通过不同的颜色以及移动距离知道哪个点是什么色素,但是怎么定量呢?

根据现在对色谱的了解,我们可以很容易知道色素的含量与颜色的深浅是呈一次线性关系的。但我们的眼睛并不像检测器这么精密,颜色深浅没有办法量化。

然而,我们又可以发现另外一个可以量化的参数,那就是圆点的直径。浓度越高的色素,其圆点直径就越大,问题看似是解决了,但是定量并不准确。就如同现在的色谱图只用峰宽来定量,我们都会觉得偏差大,那么用肉眼看的就更不用说了。

因为人类的求知欲,所以终于有了现在的色谱。除了色谱柱的高效分离能力之外,检测器的发展也使得人们可以直接看到“颜色的深浅”,即响应值。

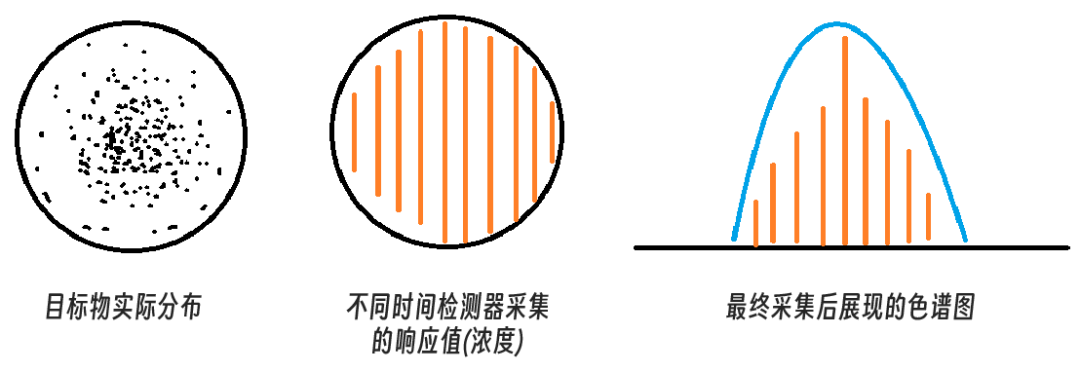

说到这里,我们已经可以得到答案了:分子的实际空间分布其实是一个球体,中心浓度高,四周浓度低。当我们把浓度数据拉到同一基线时,那么浓度数据就会呈现一个类似于锥形的形状。薄层板上所看到的是这个锥体的俯视图,而我们现在所看到的色谱图则是这个锥体的正视图。为了更直观展示,可看下图。

这就是色谱“峰”的来源,也就是说色谱峰并不是直观的观测结果来的,而是检测器对浓度采集后,使用响应值描述“颜色深浅”,再重新描绘出来的图。

同时也说明,峰形的变化,其实就是由上述左图目标物实际空间分布,经色谱柱后,到达检测器时的“球体”形状所决定的。色谱柱中的扩散程度越小,则峰形越对称,且峰宽越窄。反之,则可能会出现拖尾、前延、错峰等现象。

希望以上的内容能帮助读者更容易理解色谱原理。